3Dプリンターの実生産が進まない会社と、進められている会社

2024年09月25日

3Dプリンターにおける技術の進歩は著しく、近年では試作や少量生産に加えて実生産にも利用されるようになりました。

しかし、実生産で製造の効率化に成功している企業もあれば、検討はするものの依然として導入が進んでいない企業もあります。

当記事では、実生産での活用がなかなか進まない会社が抱える一般的な課題と、その解決策について紹介します。

3Dプリンターでの生産検討が進まない会社の課題

3Dプリンターでの生産を検討する上でネックとなる課題には、以下のようなものが考えられます。

寸法精度が不安?

3Dプリンターでの部品生産を検討する際、寸法精度に懸念を示すケースがあります。

寸法精度が課題になるのは、アセンブリパーツなど、嵌合箇所がある部品であることが多いです。

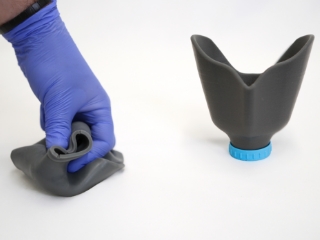

それに対して、3Dプリンターでは射出成型や切削加工では困難な形状が実現できることから、アセンブリパーツの一体造形を行うことが可能です。

また、そもそも生産グレードの使用が可能なStratasysのような工業用3Dプリンターでは、射出成型や切削加工には劣りますが、寸法精度高く安定した生産が可能です。

3Dプリンターから生まれる課題は、3Dプリンターの使い方次第でクリアできるものも多いのです。

外観の仕上がりとして、積層痕が目立つから使えない?

最終製品としては外観も重要です。

3Dプリンターはその造形の方式上、過程で表面に積層痕が生じるため、筐体などの外観部品に使うことに抵抗を感じるケースがあります。

こうした課題へ対処するためには、製造する部品の選択が重要です。

外観部品に3Dプリンターを使用するのではなく、内部部品や表から見えない部分の部品に活用することで、仕上がりへの影響を抑えることができます。

既存の部品の中でも、3Dプリンターに向いている部分を見極めて生産することで、全体の生産性を向上させることに繋がります。

求める物性に対して最適な素材が使えない?

難燃性、剛性、強度といった素材の特性は、製造において考慮するべき重要な要件です。

また、製品によっては難燃グレードなどの規格をクリアする素材が必要となります。

3Dプリンターは造形方式や機種によって使用可能な素材の幅が大きく異なります。

実際のところ、スーパーエンプラや生体適合性樹脂、カーボン繊維を含む強度の強い樹脂、透明材料やエラストマーなど、様々な材料が使用可能な機種が出そろっています。

もし使いたい素材やその条件がある場合、それに対応している3Dプリンターを選ぶことで、求める素材特性での製造を実現できます。

様々なモデルと、対応する3Dプリンターを知りたい方にお勧めの情報

製造コストが高い?

他の生産方法と比較した際の製造コストについて、高くなるのではという意見が出ます。

射出成型など他の製造方法と比較すると、部品1個あたりの製造コストは高くなる傾向があります。

ただし、製造コストについて考える際には、部品単価だけではなく総合的なコストを考慮する必要があります。

特に大きいコストが「金型製作コスト」と「金型保管問題」です。

例えば、金型が不要であることや短納期での製造が可能なこと、納品先の近場でオンデマンドでの生産ができることなど、既存の製造方法と総合的に比較することで、潜在的なメリットが豊富であることに気付きます。

特に小~中ロットの製造の場合に3Dプリンターを活用することで大きなメリットを出すことができます。

今金型があり、金型保管にも支障が生じておらず、問題無く生産できているのであれば無理に3Dプリンターに置き換える必要は無いと考えます。ただし、世界の流れは確実に3Dプリンター活用に進んでいます。新しい製品の少量生産部品から検討し、ノウハウを溜めていくことをお勧めいたします。

関連コラム「3Dプリンターでの部品製造はコスト削減になるのか?」

まとめ

これからは様々な業界・分野で「生産機」としての3Dプリンターの導入が一層進むでしょう。

それぞれの求める要件や用途より、適した装置は異なり、それが3Dプリンターによる実生産の成功を左右するといっても過言ではありません。

弊社では、豊富な知識を持った営業がWEBセミナーやショールームデモを行っております。

また、生産用3Dプリンターの導入についてもお気軽にお問合せください。

この記事の監修者

日々お客様からいただく生の声を糧に、「今、本当に求められている情報」をWebサイトやWebセミナーで精力的に発信している。